大禹治水,也许就是因为这场灾难——探秘喇家村遗址

编者按

“喇家村遗址”是数千年前一场大洪水的记录。近年来,包括考古、地质地理、古气候古环境、人类学等学科均对这一场史前灾难有所研究。那么这一场洪水究竟是怎么回事?本文将为你揭晓答案。

本文转载自微信公众号“器晤”(微信号:qiwu3n3n),原标题《亲历|遇见史前大灾难》,版权归原作者3N3N所有,授权信息见公众号原文文末。

青海喇家新石器遗址考古记 ☆ 寻找消逝的过去

考古对大众而言,也许是神秘而又新鲜的,人们或者干脆将考古理解为寻宝,那考古学家就该是寻宝人了。关于考古学的定义,每一个考古学家的见解都不一定完全相同,我想对大众来说,考古就是考古学家将人类自己记忆中久已忘却或已然模糊的往事,通过寻找到真凭实据进行证实的学问。

它与历史学的不同在于,历史学家是将那些在故纸堆上编缀的历史说给你听,而考古学家是将真实的历史展示在你的面前,你不仅看得见,而且还摸得着。从这个意义上说,考古发现的每一件古物,不论是金是石,也不论是木是陶,都是宝。同样,不论是满藏瑰宝的墓穴,也不论是断壁残垣的废墟,也都是宝。这些已然消逝的过去,都是考古学家用心寻找的目标。

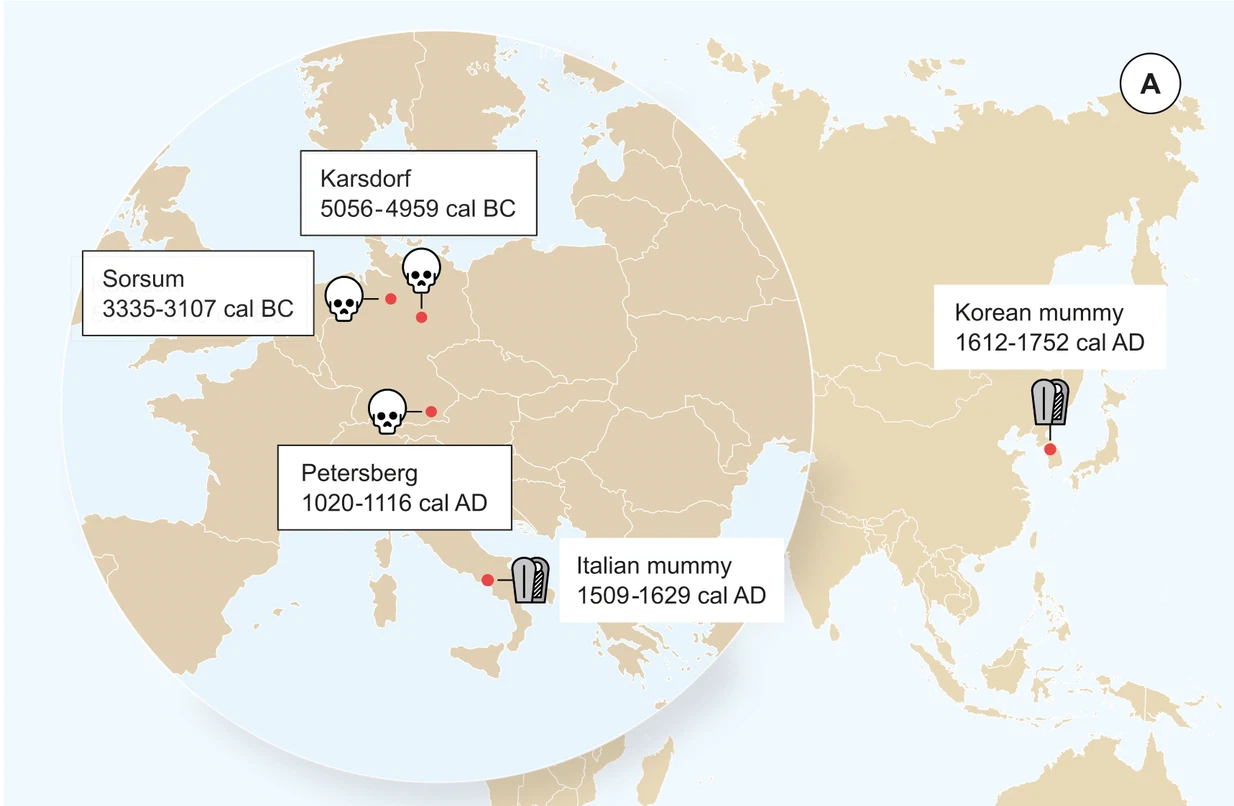

1998年仲秋时节,正是为着这样的又一次寻找,我来到上游黄河两岸作考古调查。在半个多月的考察时间里,踏勘了十多处古文化遗址,我想在这些遗址中作筛选发掘。在一个秋雨纷纷的日子,我和同行来到青海东南隅黄河岸边一个不大的盆地里。盆地一带过去发现了数十处古文化遗址,有的时代可以早到仰韶文化时期,数量最多的是新石器晚期的齐家文化遗址。这其中一处最让我看好的,是曾出土重型礼仪性玉器的喇家村遗址。

我们将由这个挂在黄河上的小盆地里,查考中国麦作传播的途径,探寻早期冶金技术产生的过程,考察大西北古环境与人文间的契合机制,揭示早期文明在西部高原的发达程度,还要寻找中国彩陶与西方的联系及早期中外文化交往的证据,等等。一个规模并不大的考古发掘就这样开始了,一些可以称得上重要的发现开始公诸于世,一串久已消逝的遥远故事在手铲下被重新编缀出来。

初查喇家村

曾出土新石器时代重型礼仪玉器的喇家村遗址,位于青海民和县南部黄河北岸二级阶地前端。这里地处青藏高原边缘,海拔相对较低,气候较为温暖,冬无严寒,夏无酷暑。村前舒缓的黄河水在宽阔的河床流过,阶地上林木苍翠,麦浪起伏,是大西北少见的富庶之地。

喇家村现在是一座有400口人的土族村子,土民们厚重的庄廓就沉沉地叠压在古老的遗址上,在田地间和沟渠里,到处散落着新石器时代的陶片和石器。就连那些干打垒的厚墙里,也包容着许多的陶器碎片,有时还夹杂着石器和玉料等。穿行其间,就好似旅行在时空隧道,进入到4000多年前先人的世界。

喇家遗址外景

喇家村遗址因早年出土齐家文化大型玉璧和玉刀而被发现,许多这样的重器都在商潮中悄无声息地流失了。一个当年的顽童,而今已长成壮年的汉子,曾得意洋洋地对我说,他儿时就拿着这些随地拾得的玉璧作滚环满村玩耍。也正是这古时的礼仪重器、现代的昂贵玩具,将我们的注意力引导到了这座古代遗址上。

在很多喇家村民的家中,我们都可以访得他们收藏的古物,几件保存完好的陶器可能就放在院子的角落里,几件磨光石器也可能会作为家珍压在抽屉底层。村民但凡动土,都会有古物出土,他们见惯了,祖祖辈辈没有觉得脚下的这方土地有什么不同。考古队来了,安营扎寨,在我们一天紧似一天的探查中,村民们开始感觉到,这方土地也许真有什么他们弄不明白的特别之处。

1999年秋,我们在喇家遗址进行了一次小规模的试探性发掘,意外发现一段深且宽的壕沟。据初步钻探和发掘得知,这是一处前所未见的掘有宽大环壕的齐家文化大型聚落遗址,面积在20万平方米以上。遗址内深埋着当时的一些房屋建筑,壕沟内外还有同时代的墓葬发现。对照遗址过去出土的一些重要器物,初步推断这里可能是一座史前时代的城堡,它也许是当时盆地里的一个政治和经济中心,或许是一个小小王国的所在地。

喇家遗址发掘现场

在遗址另一处地点的发掘中,还发现了一些玉器和加工过的玉料。这使我们有理由相信,过去出土的大型玉器应当是在这里加工制作的。从高超的琢玉工艺,已让我们看到了这处遗址的研究价值,于是进一步的发掘又在酝酿中。

震憾人心的灾难遗迹

2000年,官亭古遗址群的综合考古活动进入到第二个年头,在喇家村遗址的发掘中,我们有了非常意外的发现。

官亭盆地外景

在喇家村遗址东北角高地,我们发掘出四座齐家文化房址。这些房址都是半地穴形状,保存的墙面不高,地面都抹有白灰面,这在当时应当是比较整洁的居所。这样的建筑在齐家文化中是再平常不过的了,让我们感到惊奇的是,其中三座房址内都发现有可能是意外死亡的人类遗骸!

在4号房址内,发现人骨多达14具。这是一座典型的齐家文化白灰面半地穴式建筑,面积约14平方米左右,平面为方形,门朝北开,中心有圆形灶址。14具人骨一组组地呈不规则姿态分布在居住面上,他们有的匍匐在地,有的侧卧一旁,有的相拥而死,有的倒地而亡。中心灶址处一成年人两手举过头顶,双腿为弓步,死亡时身体还未完全着地。西南部有5人集中死在一处,他们多为年少的孩童,其中有一年长者似用双手护卫着身下的4人,5人或坐或倚或侧或仆,头颅聚拢在一起。

4号房址的遇难者

4号房址中部的遇难者

4号房址西南部的遇难者

4号房址西北部的遇难者

4号房址内遇难的母子

让人顿生怜悯之心的是处在东墙壁下的一对母与子,母亲倚墙跪坐地上,右手撑地,左手将一婴儿搂抱在怀中,脸颊紧贴在婴儿头顶上,婴儿双手紧搂着母亲的腰部。这已是封存了4000多年的一幕悲剧,现在仍是令人惨不忍睹。

在相距不过2米的3号房址中,也发现了一对可能在同一时间因同样原因死去的母与子。两人死时的位置也是在房址的东墙边,母亲双膝着地跪在地上,臀部落坐在脚跟上,用双手搂抱着一幼儿,幼儿依偎怀中,双手也紧搂着母亲腰部。母亲脸面向上,颌部前伸,像是在祈求苍天赐年幼的孩子一条生路。在4号房址东面不远的7号房址中,也发现一对母子,母亲也是坐在地上,用她的身体保护着孩子,最终还是双双死于非命。

3号房址

3号房址内遇难的母子

7号房址内遇难的母子

在这几座房址内都见到10多件日常所用的陶器,有的还有中型的玉璧等礼器及石器和骨器等。

房址中出土的陶器

面对这一幕幕场景,我的心头一阵紧似一阵,我和我的同事都感受到了强烈的震憾。这是天灾,还是人祸?到底是什么原因夺去了这许多无辜的性命?我在随后所作的一次报道中是这样写的:喇家村遗址的这次发掘,发现了很难见到的史前时期的一次大灾难的现场,也让我们看到了4000多年前黄河长者以身佑子的深情,此情此景,慑人心魄。

我们自然还要问,在还没有发掘的其他大批房址中,会不会有更多的死未瞑目的遇难者?

面对死难者遥想当年

这次在喇家村遗址房址中发现的这些死者,死时状态各异,年龄不同,以未成年者居多。类似这样的考古遗迹,过去在中国境内的发掘中还不曾见到,在国外也鲜见报道。

我们在这几座房址周围反复查考,仔细思索。面对着这些死难者,根据检测鉴定资料,设想当年的情景:

鉴定确定了3号和4号房址内死者的性别和年龄,两座房址内抱着孩子的长者都是女性,年龄都在30岁上下,她们应当就是孩子的母亲。4号房址母亲怀中的孩子只有1-2岁。3、4号房址的16人中鉴定确认为男性的只有3人,其中2人都在18岁以下,只有1人年过40。

以4号房址而论,14人中有9个未成年人,如果包括18岁以下的则有11人,10岁以下的就有6人。未成年人中,1-2、3-4、4-5、6-8、7-9、8-10、10-13、11-14、14-18各年龄段的都有。真正的成年人只有3人,3人中确定为男性的只有1人。14人最小的1-2岁,最大的40-45岁,平均年龄只有16岁。这么多未成年人,显然不是出自同一个家庭。他们显然是应急躲避到了这座房子里,然而灾难还是发生了,这房子成了他们共同的坟墓。

我们在现场看到,在4号房子内,站在中间火灶部位的小伙子举起双手,像是要托起就要倒塌的房顶;门口的中年汉子像是要挡住汹涌而进的洪水,结果被冲倒在地;靠西壁是斜倚在地上的母亲,怀中是刚满周岁的婴儿;东南角有5人相拥在一起,有一位壮年人护卫着几个未成年的孩子;西北角也是5人在一起,除了在门口的那个中年男子外,其他4个都是未成年的孩子。

我的同事们在现场推测,可能是一场突如其来的意外灾难,最有可能是一次特大洪水的侵袭夺去了这许多无辜者的生命。这一块地方依现在的地势看,比较高一些,也许是当时躲避洪水的最后高地。我们设想有几个家庭将自己的孩子送到这里,成年人也许自己被洪水吞没了。洪水大概来得非常凶猛,人们连抗拒的办法都还没有想出,灭顶之灾就降临了,从他们死亡的状态我们能想到他们绝望的表情。尤其是无可奈何的母亲,她们搂着自己的骨肉死去,悲楚之状,惨不忍睹。

北京大学环境考古学专家夏正楷教授应邀考察了喇家村遗址的古环境状况,他看到发掘出的几座房址内都充填有大量棕红色黏土层,中间还夹有波纹沙带,认为这都是黄河洪水泛滥的产物。他推测当洪水泛滥时,汹涌的洪峰冲上河边台地,涌进了当时居民的半地穴式建筑,淹埋了滞留在房子中的妇女儿童。

他在调查中发现,在整个官亭盆地的黄河二级台地上,都有棕红色黏土层发育,这是黄河主流泛滥的结果,由此他推测盆地在4000-3000年前处于洪水多发期。夏先生以“东方的庞贝”来强调这次考古发现的意义,这个发现不仅再一次表明古代人类在突变灾难面前的无能为力,也为研究黄河与黄河文明提供了难得的科学资料。

当然,也有人认为这些死者生命的突然丧失,也不排除有宗教及其他等等原因,喇家村遗址的发掘正在继续,可能还会有更多的相关迹象发现,相信解开这一幕史前悲剧谜底的锁钥一定会最终找到。

石磬玉璧说往事

喇家村遗址可能就是在那场突如其来的洪水中毁灭了,从一些迹象分析,这个遗址在当时并不是一个普通的原始村寨,从出土的大型石磬和玉刀、玉壁就可能得出一个初步的判断来。

在民和县博物馆里,我曾几次观摹了喇家村遗址出土的大型玉刀和玉璧,想象着它们的主人的威严。据发现这些玉器的村民们说,有时在一个死者的身上就发现这样的玉璧多件,这让人很自然地想起长江下游良渚文化中的类似发现,说明它们之间曾筑造过类似的精神家园,有着相同的宗教仪式,所以就有形状相同的一些玉礼器。这些玉礼器的主人,在当时被认为具有通神的法力,他们就是用这些精心雕琢的玉器,完成了沟通人与天地的隆重仪式。

在喇家村的一个农户家里,我还意外地发现了一件大型石磬,它是早年在农田改土中发现的,可能是一座墓葬的随葬品。石磬采用一块板材制成,方方正正,长96、宽61、厚6厘米左右,是目前中国考古所见最大的磬,可以称之为磬王,是黄河磬王。它仿制同时代长方形石刀的形状制成,与传统所见的弓背曲尺形磬不同。挂起巨磬,用一件木槌轻击不同部位,乐音铿然,宏远深沉,让人肃然起敬(链接:亲历|黄河磬王显形记)。

喇家村遗址巨磬的显形,在很大程度上提升了遗址的等级,它是遗址作为中心聚落乃至是一个古国城堡的一个重要标志。中国史前时代末期就已出现了磬,它在早期应是一种礼乐器。《淮南子》说“禹以五音听政,”所云五音指钟鼓磬铎之类。当时辅臣要见禹论道就响鼓,言义则撞钟,告事便振铎,报忧要击磬,各种乐器在理政时的功用非常明确。

20多年前山西襄汾陶寺遗址3015号墓曾出土1件打制石磬,长度达到80厘米,在当时已是巨磬。陶寺大墓中一般都有与鼍鼓共存的石磬,它们被看作是与礼制相关的一组乐器。这两种乐器在商代王陵和方国首领墓中也曾有出土,金文和古籍记述表明,它们是王室和诸侯专用的重器。这使一些学者有理由认定,鼍鼓和石磬是社会高层使用的礼乐器,是至高无上权威的象征之一,它们的出现应当是文明形成的一个重要表征。从喇家村遗址磬王出土后传出的古老乐音,足以让我们感受到许多已经逝去的高峻与威严。磬王的主人或许只是一个小国之君而已,但不论大小,他所占据的也是一个王位,他所拥有的也是君王的威权。

一场大洪水毁灭了一座城堡,夺去了许多的生命,喇家村遗址的发掘让我们真切感受了那场发生在黄河岸边的史前大灾难。最近,喇家村遗址公布为国家级文物保护单位,对于它的发掘正在继续,我想也许还会有许多先民留下的谜等待我们去解读。

附言:如今,喇家遗址国家考古公园和博物馆已经建成,灾难现场正进行保护性展示。

.jpg)